- Apotheken-Notdienst

- Podcast

-

Podcast: "gecheckt!"

- Podcasts: Allergien

- Podcasts: Apotheke

- Podcasts: Arzneimittel

- Podcasts: Baby und Familie

- Podcasts: Diabetes

- Podcasts: Erkältung

- Podcasts: Ernährung

- Podcasts: Frauengesundheit

- Podcasts: Gesund leben

- Podcasts: Haut & Haare

- Podcasts: Magen-Darm

- Podcasts: Männergesundheit

- Podcasts: Medizin

- Podcasts: Naturheilkunde

- Podcasts: Psychologie

- Podcasts: Sport & Bewegung

- Podcasts: Zähne

- Podcast: Was ist das überhaupt?

- Newsletter

- Apotheke

- Medizin

- Naturheilkunde

- Ernährung

- Sport & Wellness

- Jung & Alt

- Frau & Mann

- Gesellschaft

- Service

- Gewinnspiel

- Das Apotheken Magazin

- Autoren

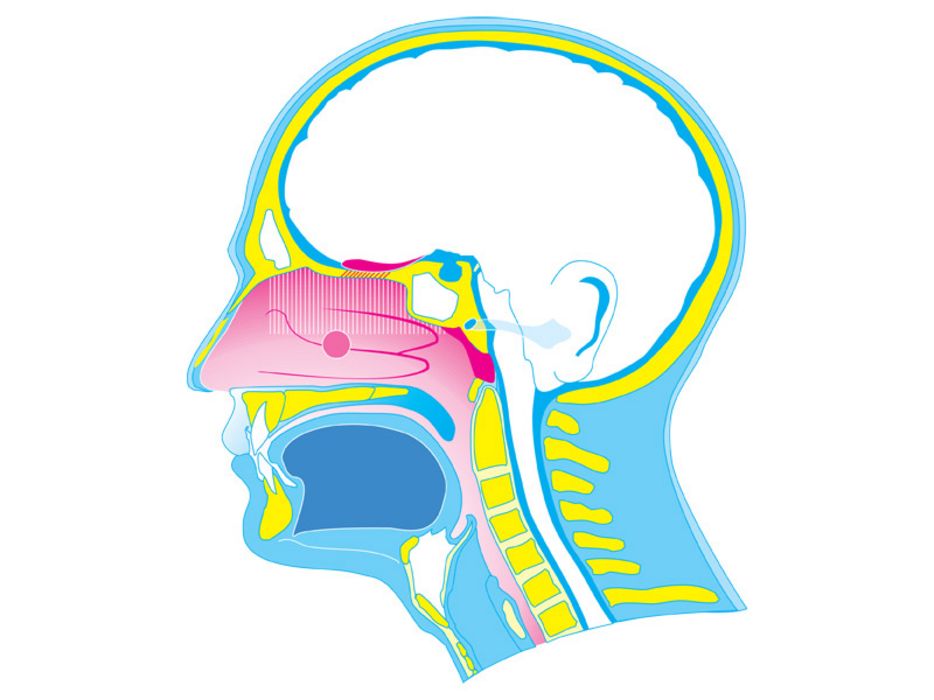

Die Atemwege

Mit welcher Kraft die Atemmuskulatur Luft nach draußen schleudert, spürt man beim Aufblasen eines Luftballons, beim Auspusten einer Kerze oder beim Husten. Umgekehrt wird die Luft beim Einatmen staubsaugergleich eingesogen.

© J. Hofmann/SIGN

Luftmoleküle, Staubpartikel, Geruchsstoffe, Bakterien und Viren vor dem Nasenloch warten jedes Mal ungeduldig darauf, dass endlich der nächste Atemzug abfährt. Die Spannung vor der Abenteuertour durch die Atemwege steigt: Endlich ist es so weit. Mit lautem Schniefen setzt sich der voll besetzte Atemzug in Bewegung. Eng ist es hier in der Nasenhöhle und dunkel. Aber auch schön warm, so dass sich zum Beispiel Viren so richtig wohl fühlen und gleich anfangen, ihren hinterlistigen Infektionsplan auszuhecken. Doch bevor sie aktiv werden können, das erste Hindernis: Zollkontrolle. Zigtausend Kontrolleure in Gestalt von Flimmerhärchen gestikulieren aufgeregt, packen Störenfriede wie Staub und Krankheitserreger und befördern sie wieder zurück in Richtung Nasenloch.

Einatmen, ausatmen

Die Atmung geht unwillkürlich vonstatten. Einatmen, ausatmen – ganz automatisch. Und das ohne Unterbrechung, 20 Mal in der Minute, rund 15 000 Liter Atemluft täglich, ein Leben lang. Damit sich der Atemzug aber überhaupt in Bewegung setzen kann, ist ein Antrieb notwendig. Keine Zugmaschine und auch keine Lok ermöglichen die schnelle Fahrt durch die Atemwege, sondern Muskeln und ein Unterdruck, der sich aufbaut, sobald sich der Brustkorb erweitert. Das Lungengewebe selbst besteht nicht aus Muskulatur. Stattdessen schaffen Zwerchfell und Zwischenrippenmuskeln mehr Platz im Brustraum, indem sie sich zusammenziehen, so dass sich die Lunge wie ein Blasebalg ausdehnen kann. Das verursacht einen Unterdruck im Atmungsorgan, der wiederum einen starken Sog erzeugt: Man atmet ein.

Der Sinn fürs Feine

An der oberen Nasenmuschel, kurz bevor es steil bergab in den Rachen geht, beenden die Geruchsstoffe ihre Reise. Sie werden hier bereits sehnsüchtig von mehr als 400 verschiedenen Riechzellarten erwartet. Rund 10 000 Gerüche kann die gesunde Nase erschnüffeln und unterscheiden. Dabei leiten die Sinneszellen die Riechsignale über Nervenbahnen an das Gehirn weiter, das sie entschlüsselt und über angenehme und unangenehme Geruchseindrücke entscheidet.

Geschwollene Schleimhäute behindern Geruchsstoffe

Doch nicht immer kann man sich auf seine Nase verlassen. Zum Beispiel lässt einen der feine Riecher bei Schnupfen oder Entzündungen der Nasennebenhöhlen im Stich. Der Grund: Viren machen sich im Nasenraum breit und beeinträchtigen die Riechfunktion. Die Schleimhäute schwellen an und sind entzündet, die Drüsen bilden vermehrt Sekret und hindern Geruchsstoffe an der ungehinderten Nasenpassage.

So atmen Sie richtig:

- Durch die Nase: Im Gegensatz zur Mundhöhle wärmt und reinigt sie die Atemluft vor und befeuchtet sie.

- Aufrecht stehen und sitzen: Nur so kann der Atem ungehindert fließen.

- Bewusst tief ein- und ausatmen: Bringt Ruhe und Gelassenheit in stressigen oder aufregenden Situationen.

- Bei körperlicher Anstrengung: Immer ausatmen! Nie die Luft anhalten.

- Außer Atem: Ruhig ein- und intensiv ausatmen. Nicht mit vermehrtem Einatmen reagieren.

Krankheiten stören den Geruchssinn

Aber auch Allergien, Nasenpolypen, Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus, die Parkinsonsche und die Alzheimer Krankheit sowie verschiedene Medikamente können die Riechfähigkeit vermindern. Nicht zuletzt benebelt Tabakrauch die Riechzellen derart, dass die Sensibilität für Gerüche aller Art drastisch nachlassen kann.

Feuchter Schutz

Für die Luftteilchen geht die rasante Fahrt indes weiter. Vorbei an einem Labyrinth aus verschiedenen Kammern, der Stirn-, Kiefer- und Nasennebenhöhle, sowie kleinen und größeren Drüsen, die mit einem ausgeklügelten Bewässerungssystem die umgebende Schleimhautlandschaft vor dem Austrocknen schützen. Hinab in die dunklen Tiefen des Rachens, durch den Kehlkopf, hinein in ein elastisches, etwa zwölf Zentimeter langes Fallrohr, die Luftröhre. Haben es Staubpartikel oder Krankheitserreger tatsächlich geschafft, sich als blinde Passagiere im Atemzug bis hierher durchzumogeln, droht ihnen spätestens jetzt das Aus. Sie bleiben am feuchten Schleimhautteppich haften, der auch hier überall die Wände der Atemwege auskleidet und werden durch die Flimmerhärchen zurückbefördert.

Trockene Schleimhäute sind anfällig

Dieser fein abgestimmte Mechanismus gerät allerdings aus dem Gleichgewicht, wenn stickige Heizungsluft oder dauerhaft angewendete Schnupfenmedikamente die Schleimhäute in Nase, Mund, Rachen und Luftröhre austrocknen. Dann haben Krankheitserreger wie Erkältungs- oder Grippeviren leichtes Spiel: Auf der trockenen Schleimhaut finden sie ideale Voraussetzungen, um sich auszubreiten, denn kein Sekret schwemmt die Bösewichte aus dem Atemtrakt, und sogar die Flimmerhärchen verweigern bei solch schlechten Arbeitsbedingungen ihren Dienst.

Dampfbäder mit ätherischen Ölen

Inhalationen mit purem Wasserdampf oder Meersalz halten die Schleimhaut feucht und geschmeidig und beugen trockenen Atemwegen und damit Infekten vor. Besonders wohltuend: ein Dampfbad mit wenigen Tropfen Pfefferminz- oder Latschenkiefernöl, beziehungsweise mit fertigen Inhalationspräparaten aus der Apotheke, die zum Beispiel Menthol oder Campher enthalten (beides für Säuglinge nicht geeignet).

Ziel in Sicht

Ohne Zwischenstopp schnauft der Atemzug in den Rangierbahnhof am Ende der Luftröhre, wo die Weichen für seine Weiterfahrt in die Lunge bereits gestellt sind. Für die Sauerstoff-beladenen Luftpartikel heißt das: linker oder rechter Lungenflügel. Hier sausen sie durch ein Röhrennetzwerk, das sich immer weiter verzweigt, durch die Bronchien und kleinere Bronchiolen hindurch. Zusammengenommen eine Strecke von rund 700 Metern. Doch dann haben sie es endlich geschafft. Das vorläufige Ziel ist in Sicht: Endstation Lungenbläschen.

Sauerstoff: mit roten Blutkörperchen zu den Zellen

Für die Sauerstoffmoleküle in den mehr als 300 Millionen Lungenbläschen, den so genannten Alveolen, geht die Arbeit jetzt allerdings erst richtig los. Sie bahnen sich nun einen Weg in die feinsten Blutgefäße, die Kapillaren, die jedes einzelne Lungenbläschen wie ein dichtes Netz umspannen. Dort warten bereits ungeduldig Kohlendioxidteilchen, um gegen den Sauerstoff ausgetauscht zu werden und den Rückweg zum Nasenloch antreten zu können. Hat der Gasaustausch reibungslos funktioniert, fahren die Sauerstoffmoleküle per Anhalter mit den roten Blutkörperchen zu den Zellen sämtlicher Organe und Gewebe, die das wertvolle Gas dringend zum Leben brauchen.

Medikamente ohne Zuzahlung

Alle zwei Wochen neu: die aktuelle Liste der zuzahlungsfreien Arzneimittel.

Arzneimitteldatenbank

Medikamenten-Name oder Wirkstoff eingeben für mehr Informationen.

Podcast

Im Fokus diesmal: Spermienqualität bei Alkoholkonsum, Statine mit weniger Nebenwirkungen als…

Aktuelle Nachrichten

aus Apotheke, Forschung und Gesundheitspolitik.

Krankheiten von A - Z

In diesem Lexikon finden Sie umfassende Beschreibungen von etwa 400 Krankheitsbildern